Un análisis desde Kant, la Ilustración, revoluciones y tuc-tuc con banderitas

Por: Juan Pablo Castillo/ CEO & Founder en Politicomms

“Érase una vez”, como empezaban antes las historias, o “storytime de cómo comenzó todo”, como dice ahora la generación Z. Pues dicen que todo empezó con la Ilustración. Allá en Europa los pensadores estaban vueltos locos con eso de que la razón debía guiar a la humanidad. Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Kant… hablaban de libertad, igualdad, soberanía del pueblo, derechos naturales, tolerancia religiosa, división de poderes. ¡Pura joya! El mundo se empezaba a preguntar si era lógico que un rey con peluca y un cura con sotana manejaran todo, digamos que como patronos de finca, pues, para que me entiendan.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que todo este rollo de “libertad” empezó porque la gente se animó a usar la cabeza y no solo a agachar la nuca.

Mientras tanto, aquí de este lado, en la Capitanía General de Guatemala, esas ideas llegaban escondidas, censuradas, medio contrabandeadas en libros que solo los criollos podían leer a escondidas y uno que otro que se filtraba en la Universidad de San Carlos. El pueblo indígena, mestizo y mulato ni por enterado; ellos seguían pagando tributo, arando tierras que nunca serían suyas, como si nada pasara en el mundo.

Después vinieron las revoluciones. Primero en el norte de América declararon que tenían derecho a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. En Francia se armó el relajo con la guillotina al grito de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Y en Haití, ¡vaya susto para las élites de Guatemala! Los esclavos dijeron “aquí se acabó la humillación” y fundaron la primera república negra.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos contaron que estos eventos fueron el gran cuco de los criollos de aquí, que murmuraban: “Dios nos libre que nos salgan con esas cosas en estas tierras”.

En España, los Borbones intentaban ponerse modernos: “ya que estamos atrasados, copiemos a medias la Ilustración”. Y zas, llegaron las Reformas Borbónicas: más impuestos, menos poder a los cabildos, control del comercio, expulsión de los jesuitas.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos explicaron que los Borbones eran como la SAT colonial: exprimían a los de abajo para llenar la bolsa de la corona.

Después vino Napoleón, sacó a Fernando VII, y allá en Cádiz hicieron la Constitución de 1812 que hablaba de soberanía nacional. Bonita en el papel, pero aquí la aplicaron a medias: suficiente para ilusionar a los criollos, jamás para que los pueblos se creyeran con derechos.

Mientras tanto, en el sur de América, entiéndase Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, y al norte en México… todos armaban levantamientos, juntas de gobierno. Otro susto para las élites de la Capitanía de Guatemala. México se lanzó con Hidalgo y Morelos, miles gritando contra los gachupines.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que aquí también ya se estaban calentando los ánimos. Que hubo la famosa Conjuración de Belén en 1809, un plan para sacudirse el yugo, y que en San Salvador tronaron los gritos de 1811 y 1814… pero la Audiencia de Guatemala los sofocó rapidito, no fuera a ser que se prendiera la cosa. Y de Manuel Tot, ni hablemos: apenas lo recordamos porque es título de una obra de Galeotti Torres que adorna el parque de Cobán, pero de su historia real, nada, borrada del pizarrón.

Y así llegamos a 1821. En la casona de los Aycinena, ahí donde está el portalito para que se ubiquen, en agosto, se juntaron los señores pudientes para hacer el famoso plan pacífico: “Declaremos independencia, pero que nada cambie. Que el indio siga tributando, que la Iglesia siga bendiciendo, que el añil siga dejando pisto, y si nos da miedo, nos anexamos a México y que Iturbide nos cuide”.

El 15 de septiembre se firmó el Acta. El artículo 1 en resumen decía: “somos independientes”. El artículo 2: léalo y me cuenta o mejor se lo explico de otro modo: independencia con calma, no se nos vaya a dar vuelta la tortilla.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que nuestra independencia fue básicamente un “sí, pero esperemos tantito”, una jugada para que los mismos de siempre siguieran mandando.

Y pasó lo que tenía que pasar: primero nos anexamos a México (1822), luego México valió y dijimos “mejor solos”. Así fue como se inventaron la República Federal de Centroamérica (1824), mal copiando a Estados Unidos, pero aquí duró menos que la emoción de la feria del pueblo. Entre pleitos de provincias, liberales contra conservadores y rebeliones indígenas, todo se vino abajo.

Guatemala terminó proclamándose república independiente el 21 de marzo de 1847 bajo Rafael Carrera, el mestizo caudillo que supo hablarle a los indígenas y negociar con los conservadores.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que Carrera fue más astuto que todos: devolvió algunas tierras comunales, defendió a la Iglesia y así se ganó al pueblo… mientras mantenía felices a los ricos. Genio del pacto social a la Tortrix.

Luego llegaron los liberales de 1871, que supuestamente modernizaron el país: fuera sotanas, viva la educación laica, viva el café. ¿Y a costa de quién creen que fue esta modernización? Claro, de los indígenas, a quienes les quitaron tierras comunales y los obligaron a trabajar en fincas cafetaleras.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que la Revolución Liberal fue otra repartición de tierras… pero para los mismos.

En el siglo XX vinieron los caudillos o una especie de reyes pero tropicales: Estrada Cabrera, Ubico, dictadores de bigote y mano dura. Con ellos llegó la United Fruit, y los gringos felices con bananos y ferrocarriles.

Luego, 1944: la Revolución de Octubre, la llamada “Primavera Democrática”. Me refiero a la versión original: Arévalo y Árbenz intentaron cambiar las reglas: educación, seguridad social, reforma agraria. Pero en 1954, la CIA y la United Fruit tumbaron a Árbenz y se acabó el sueño.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que la independencia de 1944 sí fue real… y que la tumbó la fruta gringa con el espaldarazo de las élites.

Después, décadas de militares, contrainsurgencia, masacres en el altiplano, una guerra interna que duró 36 años. Al final, en 1996, otro negocio, se firmó la paz.

¡Ah!, pero en la escuela nunca nos dijeron que la “paz firme y duradera” no trajo paz ni fue duradera… solo mantuvo intacto el tablero de poder para la nueva era democrática, esa que se llenó de más impunidad, corrupción y desfalcos millonarios cada vez más grandes.

Y hoy, aquí estamos “celebrando”. Las antorchas corriendo por las calles, los patojos disfrazados de próceres con barbas de algodón pegadas con resistol y que se despegan con el más mínimo sudor, las patojas con sus “trajes típicos” y zapatos de tacón, los maestros —los que sí trabajan— enseñando a memorizar y pidiendo con fervor patrio que… “¡levanten la mano derecha a la altura del hombro y repitan conmigo…!”, como si la patria viniera en hojas tamaño oficio.

El himno, que dicen es “el más bello del mundo”, lo cantamos como loros, aunque nuestros padres lucharon solo un día y la mayoría no lo entiende. Las escuelas arman altares con cartulinas, papel crepé y listones azules, venerando unos “símbolos patrios” que más que patrios fueron la mejor campaña publicitaria de los liberales: nos vendieron bandera, escudo, himno, monja blanca, quetzal y ceiba… y de ajuste nos metieron sus caras en los billetes, como estampitas de santo, pero versión influencers del siglo XIX.

Y mientras tanto, yo aquí tomándome un cafecito viendo el tuc-tuc pasar con su banderita plástica flameando, Chepe corriendo feliz en patrio ardimiento con la antorcha al hombro con toda la mara del barrio corriendo atrás de él, y los patojos de las escuelas marchando al ritmo de la banda escolar:

“un solo golpe al caite, un solo golpe al caite…”

El mejor acto de libertad tal vez no sea correr con antorchas ni repetir un juramento patrio de memoria. Tal vez comience leyendo a los grandes filósofos de la Ilustración, entendiendo lo que significó que un mundo se atreviera a cuestionar al rey, al clero y al orden establecido. Empieza reconociendo que las verdaderas revoluciones no fueron desfiles ni discursos solemnes, sino gritos que exigían dignidad, igualdad y justicia.

La libertad también empieza cuestionando el sistema educativo que nos llenó de símbolos vacíos y próceres de algodón, pero nos ocultó las historias no convenientes. Empieza resistiendo a la costumbre de obedecer sin preguntar, de celebrar sin entender, de repetir sin reflexionar.

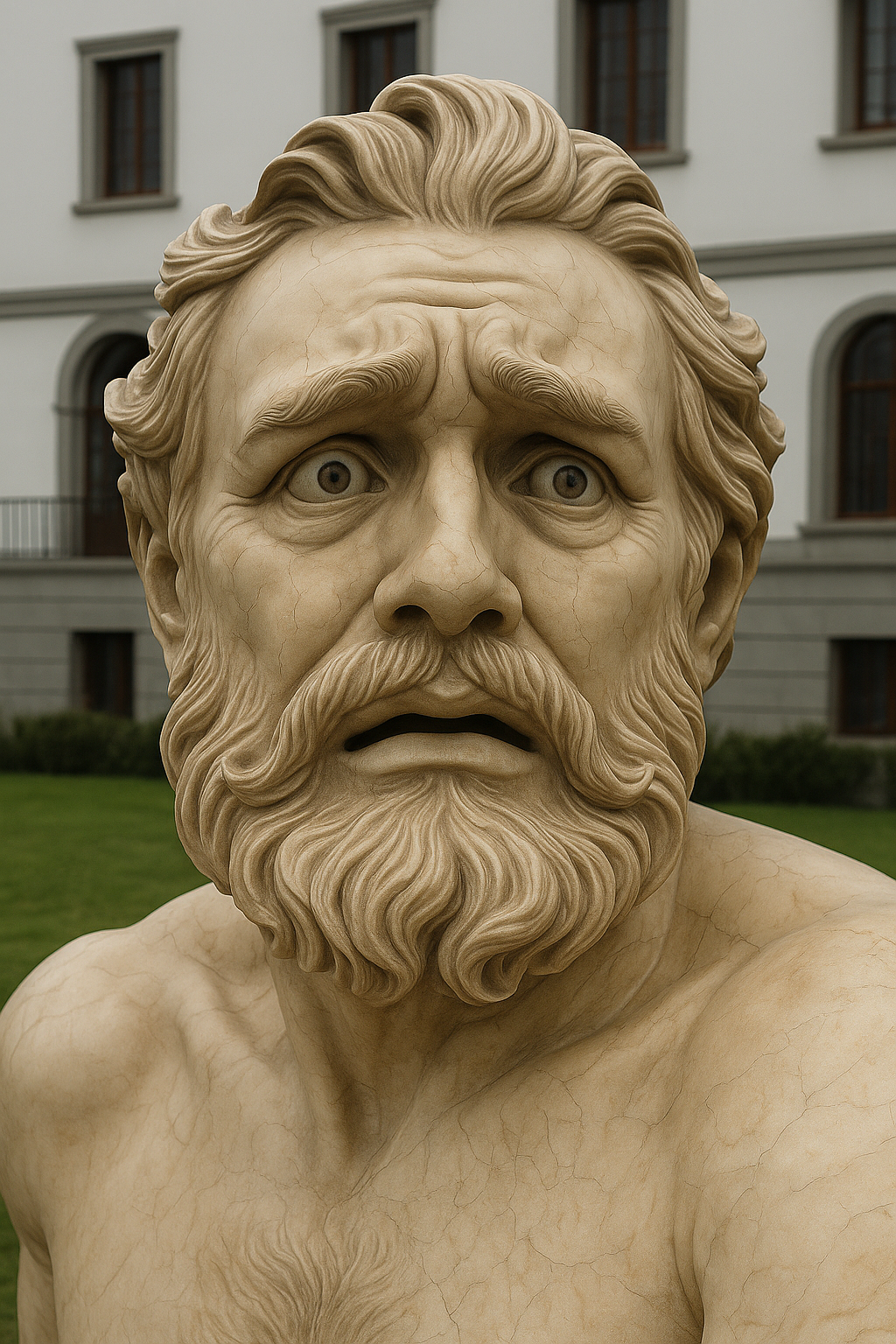

Porque la verdadera independencia no está en las banderas de papel ni en los bustos fríos que adornan plazas, sino en la capacidad de un pueblo de pensarse a sí mismo, de reconocer las cadenas que aún lo atan, de desmontar los privilegios que se repiten disfrazados de democracia, progreso o modernidad.

La libertad comienza donde nos atrevemos a leer lo prohibido, a escuchar lo silenciado, a rescatar lo borrado de los pizarrones y lo olvidado en los libros de texto. Comienza cuando dejamos de venerar a las élites que se colaron en los billetes y empezamos a reconocer a quienes nunca tuvieron voz.

Quizá el mejor acto de independencia, hoy, sea dejar de marchar al ritmo de “un solo golpe al caite” y empezar a golpear —con pensamiento, con conciencia y con memoria— los muros de una tierra que sigue capturada.